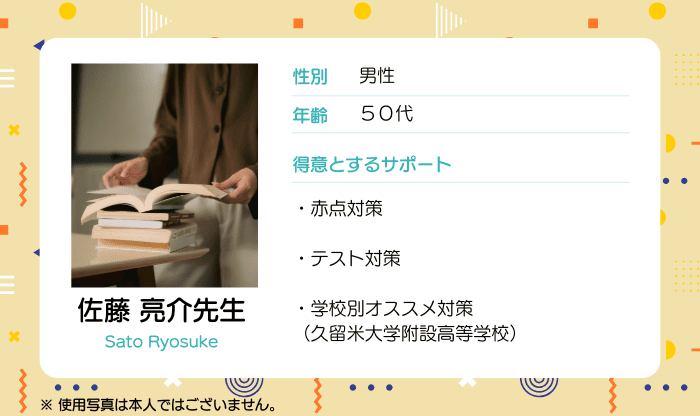

佐藤先生

自己紹介

某進学校で長年教鞭を執り、数多くの生徒を難関大学へ送り出してきました。

勉強は「やり方」が9割。

無計画に問題集を解くだけでは成績は伸びません。

私の指導では、学習の優先順位を明確にし、最短で成果を出せる方法を伝えます。

生徒が「なぜそうなるのか」を理解することを重視し、単なる暗記ではなく、論理的な思考力を育てる指導を行います。

特に、基礎が固まっていない生徒には、一度原点に戻り、必要な知識を徹底的に補強してから応用へと進む戦略を採用しています。

「理解する→演習する→説明できるようにする」という流れを確立すれば、どんな科目でも着実に成績を上げることができます。

趣味は料理とクラシック音楽鑑賞。勉強も料理と同じで、材料(知識)をどう調理(活用)するかが鍵です。

一緒に最適な学習方法を見つけていきましょう。

得意とするサポート

赤点対策

これまで、多くの生徒の赤点脱出をサポートしてきました。

特に、成績が低迷している生徒に共通するのは、「基礎の理解不足」と「学習の継続性の欠如」。

この2点を克服すれば、赤点脱出は決して難しいことではありません。

過去に指導した生徒の中には、学年最下位レベルで「何から手をつければいいかわからない」と完全に学習意欲を失っていた生徒がいました。

そこで、まずは「1日15分だけ学習する」ことからスタート。

1ヶ月後には、毎日1時間の学習習慣が定着し、赤点脱出どころか平均点以上を取ることができるようになりました。

また、特に数学と英語の赤点対策には、「頻出問題のパターン化」が有効です。

テスト前には、過去問や教科書の問題を分析し、「この問題が解けるようになれば、最低60点は取れる」という「赤点脱出ライン」を設定。

優先順位を明確にすることで、最小限の努力で確実に点数を伸ばすことができます。

テスト対策

テストで高得点を取るためには、「戦略的な学習計画」が必要不可欠です。

私の指導では、テスト範囲を分析し、「出題される可能性が高い単元」に絞って対策を行います。

過去に指導した生徒は、テスト前になると「全範囲を復習しよう」とするあまり、どれも中途半端になってしまい、結果的に低得点に終わることが多かった。

そこで、「試験範囲を3つのレベル(確実に解くべき問題・重点的に学習すべき問題・余裕があれば取り組む問題)」に分類し、時間配分を工夫することで、効率的に学習できるようサポートしました。

その結果、彼は数学で40点台だった成績を、1回のテストで80点台まで引き上げることに成功しました。

また、暗記科目については、「短時間で最大限の効果を出す方法」として、過去問の徹底活用を推奨。

特に理科・社会では、「間違えた問題だけをピックアップして、2回目のテストを行う」ことで、短期間で記憶の定着を図る。

この方法を実践した生徒の多くが、テスト直前の詰め込みではなく、計画的に学習を進められるようになりました。

学校別オススメ対策(久留米大学附設高等学校)

久留米大学附設高等学校の入試では、数学・英語・国語の3教科が課され、記述式問題の割合が高いのが特徴です。

数学の対策ポイント

特に数学は、計算力だけでなく「思考力」を問う問題が出題されるため、表面的な理解では対応できません。

私が指導した久留米附設志望の生徒は、最初は「パターンを暗記して対応しよう」としていました。

しかし、それでは応用問題に対応できないため、「解答のプロセスを明確に説明する」練習を徹底しました。

具体的には、過去問を解いた後、なぜその解法を選んだのかを自分の言葉で説明するトレーニングを行いました。

この方法により、彼の数学の得点は一気に20点以上アップし、本番でも安定して高得点を取ることができました。

英語の対策ポイント

英語に関しては、長文読解の速読力が必須です。

久留米附設の英語は、文章量が多く、設問の難易度も高いため、試験時間内にすべて解答するのは簡単ではありません。

そのため、「1文を15秒で要約する」練習を導入し、文章の構造を素早く把握できるようにしました。

また、英単語の暗記では、単語帳を「5回に分けて復習する」ことで、効率よく記憶を定着させる方法を取りました。

国語の対策ポイント

国語の記述問題は、「論理的に書く力」が求められます。

設問に対して、適切な根拠を示しながら簡潔にまとめる練習を積むことで、高得点を狙うことができます。

特に、過去の出題傾向を分析し、どのような記述が求められるのかを把握しておくことが重要です。

合格に向けた勉強法

久留米附設の合格を目指すためには、「単なる暗記ではなく、深い理解をもとにした応用力」が鍵となります。

過去問演習を徹底し、出題傾向を把握した上で対策を進めることが、合格への最短ルートです。